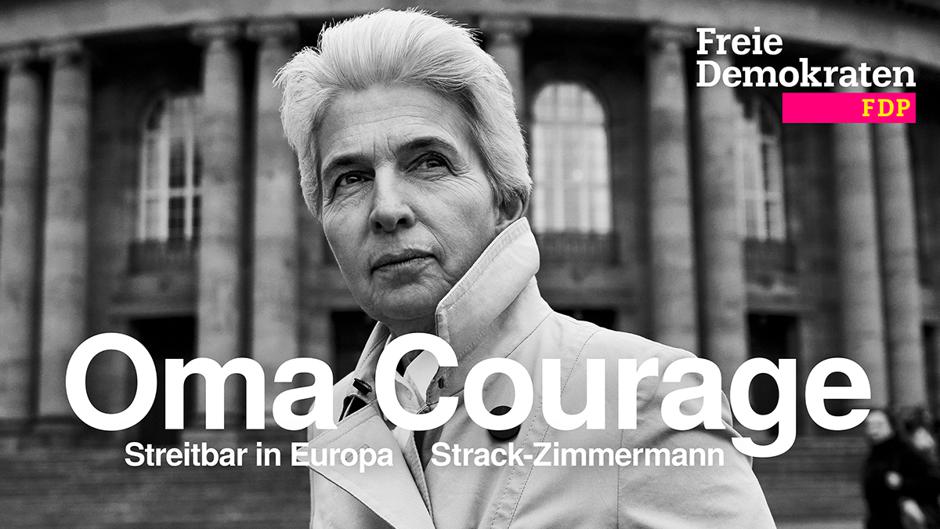

Es sollte wohl ein amüsantes Wortspiel sein. Oder eine an Heldenmythen gemahnende Assoziation beschwören. Herausgekommen ist ein geschmackloser Fehlgriff, eine Verhöhnung all dessen, wofür Brecht und seine Mutter Courage stehen; und nicht zuletzt ein schlecht gewobener Schwarz-Weiß-Mythos um eine stählerne Lady, die mit ernster Miene und wetterfest aufgeschlagenem Kragen den Blick gen Himmel richtet, um die Welt einmal mehr wissen zu lassen: Ich fürchte nichts und niemanden.

“Ich lass mir den Krieg von euch nicht madig machen”, muckt Mutter Courage in Brechts Theaterstück auf und wirbt dafür, die Soldaten, wenn sie denn schon in den Höllenschlund befördert werden, vorher noch ausreichend essen und trinken zu lassen und ihnen gutes Schuhwerk mitzugeben. Ich bin gespannt, wer in der modernen Dramaturgie den Refrain klatscht und dazu singt:

“Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ!

Der Schnee schmilzt weg, die Toten ruhn.

Und was noch nicht gestorben ist,

das macht sich auf die Socken nun!”

Aber vielleicht haben die Verantwortlichen es auch einfach nur verpasst, vorab noch mal in das Lied der Mutter Courage reinzuhören. Falls ihr das für sie nachholen wollt: Bitte hier entlang.

Anekdote am Rande: Stracks (hui, Wortspiel) bestritt Frau Zimmermann auf X, dass es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Oma und Mutter Courage gebe. Der Bezug zum Dreißigjährigen Krieg scheint mir dagegen durchaus gegeben. Warum ich das denke, könnt ihr hier nachlesen.

Mehr lesen →